题目内容

(请给出正确答案)

题目内容

(请给出正确答案)

2011年版课标中课程总目标的第二条,从课标实验稿中的以“两能”为目标,发展到现在的以()为目标。

A.三能

B.四能

C.五能

D.六能

如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案

如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案

题目内容

(请给出正确答案)

题目内容

(请给出正确答案)

A.三能

B.四能

C.五能

D.六能

如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案

如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案

更多“2011年版课标中课程总目标的第二条,从课标实验稿中的以“两…”相关的问题

更多“2011年版课标中课程总目标的第二条,从课标实验稿中的以“两…”相关的问题

第2题

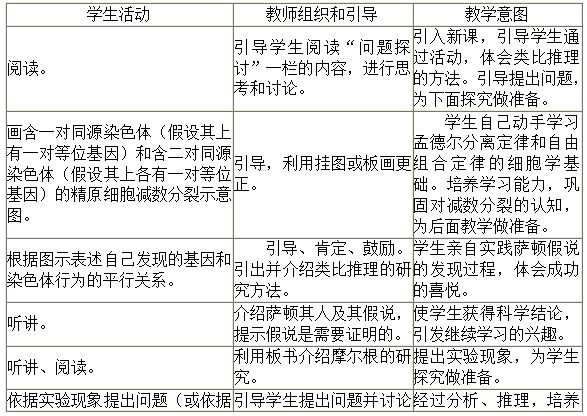

课程标准指出“教师要善于引导学生从生活经验中发现和提出问题,创造条件让学生参与调查、观察、实验和制作等活动,体验科学家探索生物生殖、遗传和进化的奥秘的过程”。在“遗传的分子基础”部分的具体内容标准中还提到“总结人类对遗传物质的探索过程”,“阐明基因的分离规律和自由组合规律”。在人类对遗传物质的探索过程中,萨顿和摩尔根都做出了杰出的贡献。他们有独到的研究方法,有缜密的思考,有严谨的推理,并得出了科学的结论。本节的教学目标突出两点:一是科学的过程和方法;二是在染色体和基因水平上阐明分离规律和自由组合规律,以达到课程标准的要求。

设计思路:引导学生研究教科书“问题探讨”中的问题,体会类比推理的方法 → 引导学生提出问题和猜想,并关注染色体和基因的关系 → 引导学生活动:画减数分裂示意图(染色体上标注基因) → 引导学生活动:根据图示表述自己所发现的基因与染色体的平行关系 → 教师肯定学生的发现并介绍萨顿假说 → 教师介绍摩尔根实验,引导学生就实验提出问题并解答(或教师设问,学生解答),从而认同基因在染色体上 → 学生运用有关基因和染色体的知识解释孟德尔遗传规律 → 引导学生运用类比推理的方法,推断基因与DNA长链的关系 → 总结。具体教学过程如下:

第3题

材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“分子热运动”的内容标准为:通过自然界和生活中的一些简单热现象,了解分子热运动的一些特点。知道分子动理论的基本观点。

材料二某九年级物理教材“分子热运动”一节设置了如下演示实验:

在装着红棕色二氧化氮气体的瓶子上面,倒扣一个空瓶子,使、两个瓶口相对,之间用一块玻璃板隔开(图13.1—2)。抽掉玻璃板后,会发生什么变化?

二氧化氮的密度比空气大,它能进到上面的瓶子里去吗?

材料三教学对象为初中三年级学生,已学过机械运动的相关知识,第一次接触分子热运动的理论。

任务:

(1)说明什么是扩散,并简述分子热运动的规律。(4分)

(2)根据上述材料,完成“分子热运动”的教学设计,其中包括教学目标、教学方法、教学过程。(不少于300字)(24分)

第4题

材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“压强”的内容要求为:“通过实验,理解压强。知道日常生活中增大和减小压强的方法。”

材料二义务教育八年级物理某版本教科书“压强”一节.关于“探究影响压力作用效果的因素”的演示实验如下:

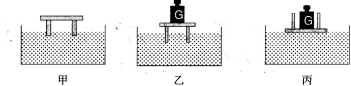

探究影响压力作用效果的因素

如图9.1-3,甲图把小桌放在海绵上;乙图在桌面上放一个砝码;丙图把小桌翻过来,桌面朝下,并在其上放一个砝码。注意观察三次实验时海绵被压下的痕迹。这显示了压力作用的效果。

图9.1-3压力作用的效果

材料三 教学对象为义务教育八年级学生,已学过力、牛顿第一定律等内容。任务:

(1)简述压强的概念。(4分)

(2)根据上述材料,完成“探究影响压力作用效果的因素”学习内容的教学设计。教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教师活动、学生活动、设计意图,可以采用表格式或叙述式)等。(24分)

第5题

1.将文章第二段翻译成现代汉语。2.根据上述材料及《义务教育语文课程标准(2011年版)》的相关要求,确定本篇课文的教学目标,并说明依据。3.依据教学目标设计本篇课文的教学过程,简要说明每个环节的教学内容与教学方式。

第6题

关于第一次世界大战,《义务教育历史课程标准(20 1 1年版)》规定:知道“三国同盟”和“三国协约”、萨拉热窝事件、凡尔登战役等;分析第一次世界大战爆发的原因;了解世界大战给人类社会带来的巨大灾难。

下面是某教师设计的“第一次世界大战”一课的教学目标:

基础知识目标:

了解第一次世界大战前经历了长时间牙盾与冲突的酝酿,萨拉热窝事件起了大战导火线的作用,凡尔登战役和整个大战造成了严重灾难,第一次世界大战的性质是非正义的帝国主义掠夺战争。

能力目标:

通过设置一系列问题,如“战前两大军事集团是怎样形成的?大战的导火线如何点燃?战争造成了怎样的灾难?第二次工业革命与‘一战’有什么联系?‘一战’爆发前夕,国际关系的主要矛盾有哪些?‘一战’的性质是什么?它给人们留下了哪些深刻的历史教训?”等,培养学生初步综合分析历史问题的能力。

情感、态度与价值观目标:

使学生认识到:战争给人类发展和进步带来的巨大灾难,形成唯物史观,使学生树立热爱和平、远离战争的观念,从而提高人文素养。

问题:

(1)这位教师设计的教学目标主要存在哪些问题?

(2)根据课程标准,重新拟定这一课的教学目标。

第7题

第8题

第9题

1.将文章第二、三段翻译成现代汉语。2.根据上述材料及《义务教育语文课程标准(2011年版)》的相关要求,确定本篇课文的教学目标,并说明依据。3.依据教学目标设计本篇课文的教学过程,简要说明每个环节的教学内容与教学方式。

第10题

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜

微信搜一搜

上学吧

上学吧

微信搜一搜

微信搜一搜

上学吧

上学吧